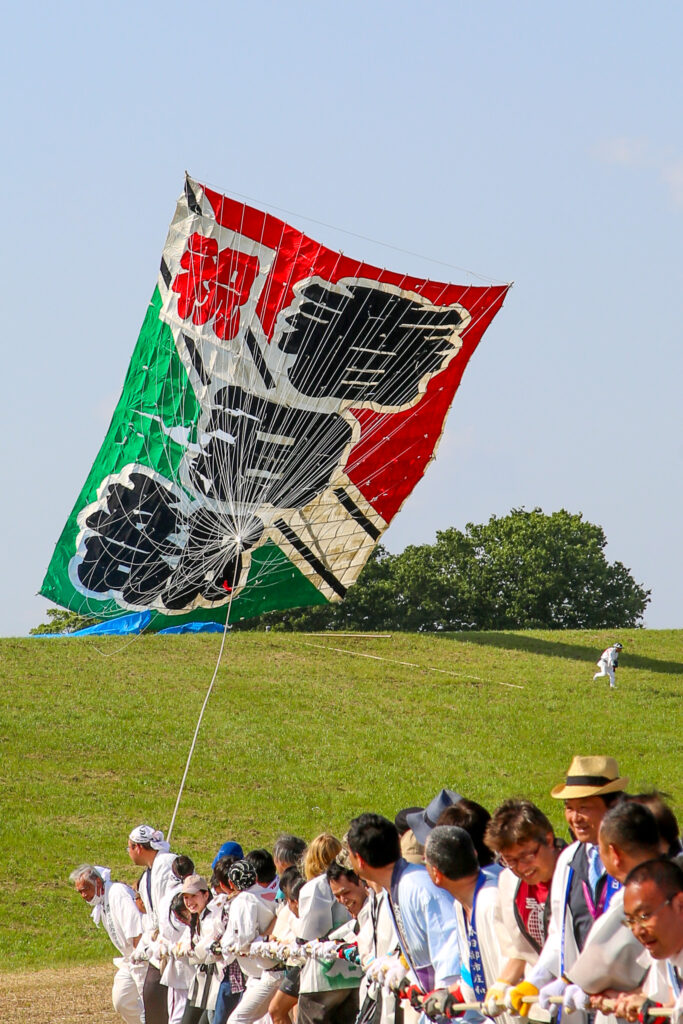

「春日部大凧あげ祭り」で丸秀の竹材を使用

庄和大凧文化保存会「春日部大凧あげ祭り」で丸秀の竹材を骨組みの資材として使用していただきました。

天保12年(西暦1841年)より続く春日部大凧あげ祭りは、昭和42年までは「宝珠花の大凧あげ祭り」、昭和43年から「庄和の大凧あげ祭り」、平成17年10月1日の旧春日部市と庄和町の合併により、「春日部の大凧あげ祭り」と名前を変え現在も毎年実施されています。

大凧は、半紙大の和紙を1,500枚貼り合わせた16×12mの大きな凧紙を作り、竹材の骨組に貼り合わせます。骨となる竹材は骨の強度を増すために男竹と女竹を組み合わせてテープで巻き付けてあります。骨は縦15本、横17本を等間隔で結び、さらに対角線上に親骨を結び、最後菱形のマス骨を結び凧骨が完成します。丸秀の竹材はこの大凧の核心部ともいうべき骨の材料として使用されています。

毎年2月~4月にかけて製作準備を進め、5月3日と5日に「春日部大凧あげ祭り」が実施されてまいす。

「春日部大凧あげ祭り」

春日部市「庄和大凧文化保存会」

詳しい情報は以下のリンクより公式サイトをご参照ください。

https://showa-odako.com/